近日,大连理工大学海岸与海洋工程全国重点实验室联合芬兰赫尔辛基大学、德国莱布尼茨淡水生态与内陆渔业研究所和芬兰气象研究所,在国际顶刊《Geophysical Research Letters》发表题为"Strong Under-Ice Heating of Central Asian Shallow Lakes"的创新性研究成果。该研究系统揭示了中亚浅水湖泊冰封期独特的能量循环机制,解决了长期困扰该区域的水-冰热通量参数化难题。

全球有超过25万个水深不足2米的浅水湖泊,其中约70%会经历季节性冻融。中亚是这类湖泊的重要聚集区,超过1万个浅水湖在冰封期间对区域水文循环、碳通量和气候系统产生深远影响。然而,现有研究多集中在北欧湖泊和青藏高原深水湖,对中亚浅水湖的冰期热过程缺乏认识。传统观点认为冰下水体应快速冷却,主要热量来源为沉积物热传导。

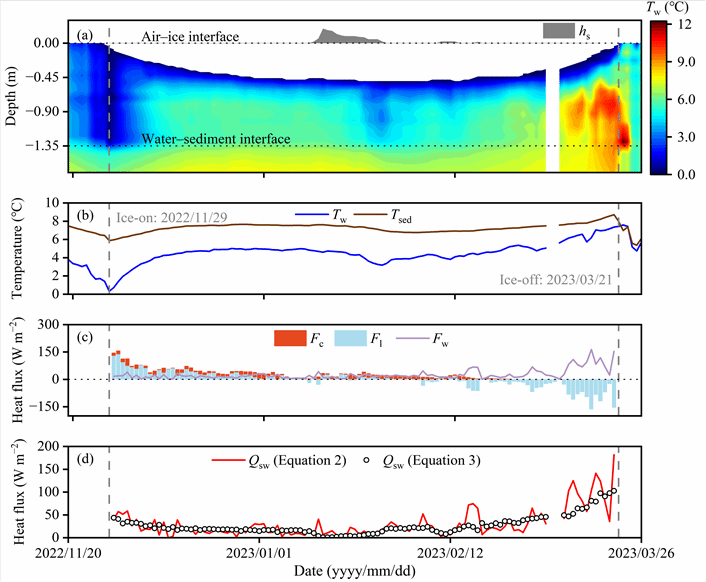

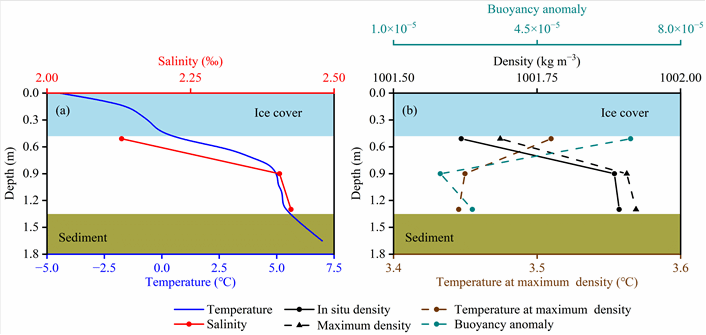

团队依托自主研发的浮式远程观测系统,首次实现对内蒙古乌梁素海完整冰封期的连续监测。湖面封冻仅一周后,水温即突破最大密度温度,并在超过90%的冰期持续异常高温现象,融冰前接近10 ℃(图1)。研究发现,微弱的盐度分层就可以有效抑制水体垂直混合(图2)。上层水难以单靠升温触发对流,下层水则需升温约4.5 ℃才能克服盐度分层并引发混合,使太阳辐射能在水体中高效积累并返还至冰底,成为冰下水体的主要热源,而沉积物对水体的热贡献不足太阳辐射的6%。此外,团队提出的水-冰热通量参数化方程准确描述了太阳辐射转化为融冰热量的过程,为中亚浅水湖泊对气候响应的模拟提供了关键物理基础。

该论文的第一作者为团队博士研究生霍璞真,国际合作作者包括芬兰赫尔辛基大学Matti Leppäranta教授、德国莱布尼茨淡水生态与内陆渔业研究所Georgiy Kirillin教授和芬兰气象研究所程斌研究员。项目研究获得了国家自然科学基金委员会(NSFC)联合基金项目U24A20582、国际合作重点项目42320104004、青年科学基金项目42406244、以及德国联邦教育和科技部(BMBF)项目01LP2006A的支持。

《Geophysical Research Letters》是美国地球物理学会主办的地球科学领域旗舰期刊,致力于发表能够显著推进对地球系统各要素及其相互作用理解的原创性成果。期刊强调研究的创新性和科学意义,是国际地球科学领域公认的顶级期刊。

论文链接https://doi.org/10.1029/2024GL114501。

图1. 乌梁素海冰封期:(a) 雪深和冰下温度,(b) 平均水温(Tw)和沉积物温度(Tsed),(c) 冰底传导热通量(Fc)、潜热通量(Fl)和水-冰热通量(Fw),(d) 水体吸收的太阳辐射(Qsw)。

图2. 乌梁素海冰-水竖向剖面:(a) 温度和盐度,(b) 密度、最大密度和密度异常。